當科技遇上溫暖:我如何為聽障學生打造看得見的聲音

- 黃信惠

- 9月19日

- 讀畢需時 5 分鐘

一個簡單的問題,一個意想不到的答案

如果今天有個機會,讓您為聽障學生設計一款輔助裝置,您的腦中會浮現什麼畫面呢?

一開始,我的想法很直接,或許是手語翻譯之類的設備吧?這個念頭,看似理所當然,卻也反映了我們多數人對聽障需求的刻板印象。

走入校園,才發現真正的需求

直到去年,我實際走訪了台北啟聰學校,這個想法才有了天翻地覆的改變。在與那裡的老師們深入交流後,我才驚覺,那些看似高科技的翻譯設備並非他們最迫切的需求。真正的挑戰,隱藏在校園日常的汗水與奔跑聲中。

這段經歷啟發了我,讓我決心製作兩款真正能「派上用場」的設備,希望能為啟聰學校的師生們帶來實質的幫助。

第一項挑戰:

讓聽不見的學生,也能跟上「漸速跑」的節奏

新體測的隱形門檻

近年來,教育部的體適能測驗悄悄地起了變化,過去的 800/1600 公尺長跑,逐漸被「漸速耐力折返跑」(俗稱 BEEP TEST)取代。這項測驗要求學生在 20 公尺的距離內來回奔跑,並隨著越來越急促的「嗶」聲節奏,在時限內抵達對側。

這項改變對多數師生來說是正面的,但對聽障學生而言,卻成了一道難以跨越的坎。測驗全程依賴錄音檔的聲音提示,但聽障學生在激烈運動時,通常會將助聽的電子耳取下,這讓他們根本無法聽見起跑與節奏的提示音。老師們的權宜之計,是在場邊奮力揮動旗幟來傳達指令,一場測驗下來,師生都備感艱辛。

用流動的光,取代聽不見的嗶嗶聲

為了解決這個困境,我開發了一套「折返跑視覺輔助裝置」。老師只需按下按鈕,裝置上的 LED 燈條就會亮起,以流動的光線清晰地展示跑步的配速。學生不再需要依賴聽覺,只要跟著光跑,就能掌握自己的節奏。裝置上的螢幕會同步顯示趟數與級數,讓師生能即時參考。

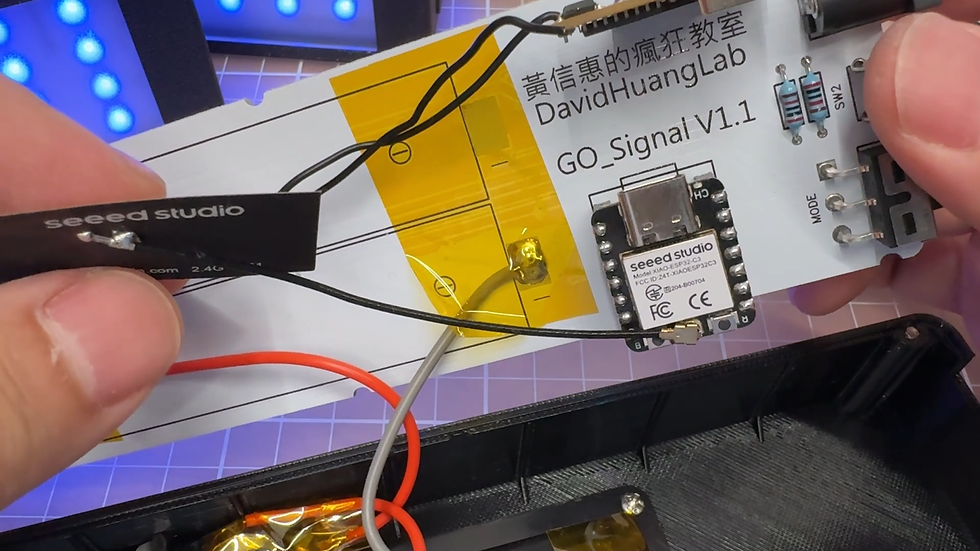

反覆測試與改良:從Arduino到ESP32的進化

在開發過程中,我們也經歷了一些挑戰。最初使用 Arduino 作為核心,但要同時控制 600 顆 LED 燈珠,運算負擔太大,導致每次跑動的時間都會有些許誤差。為此,我將核心更換為效能更強的 ESP32,徹底解決了時間延遲的問題。

電源方面,也從原先的插電式,改良為使用兩顆 18650 電池供電,不僅續航力足以應付一整個上午的課程,還能透過行動電源緊急供電,大大提升了使用的便利性。

最棒的回饋:孩子們爭相體驗的笑容

當我第一次帶著成品到學校讓學生測試時,他們的反應讓我又驚又喜。孩子們對這個會發光的裝置充滿好奇,不僅開心地使用,甚至搶著要輪流跟著燈條奔跑。那份純粹的快樂,讓我深刻體會到,科技原來可以這樣直接地轉化為笑容。

第二項挑戰:

打造一條公平又便利的起跑線

看不見的起跑槍響

在聽障奧運等正式賽事中,起跑信號是以燈號取代槍鳴聲的。然而,回到學校的日常訓練,卻很少有學校擁有這樣的設備。傳統的比賽燈號多為拉線式設計,雖然能確保訊號同步,但佈線過程極為繁瑣,對於學校體育課或日常訓練來說並不實際。

這也造成了一個不公平的現象:老師只能站在起跑線旁,等待槍響後,再揮旗通知學生。這不僅對學生的起跑反應不公平,也讓有志參加國際賽事的選手,平時無法進行燈號反應的針對性訓練。

「遠距觸發」與「即時同步」的完美結合

因此,我設計了一套「無線控制的起跑燈號」。這套系統的核心在於結合了兩種無線技術:我使用一般車庫遙控器常見的 RF433 無線模組進行遠距離觸發,再透過 ESP-NOW 這種點對點的通訊協議,讓所有燈號在接收到訊號的瞬間,進行極低延遲的相互轉發。這套機制確保了所有燈號能在 0.01 秒內同步亮起,肉眼完全無法察覺延遲,真正做到了一觸即發。

不只是起跑燈,更是球場上的「視覺裁判」

此外,考慮到聽障學生在籃球等球類競賽中,聽不見裁判的哨音,我還為這套設備增加了紅藍閃爍的「警示燈」功能。

只要將燈號放置在球場邊,當比賽暫停或結束時,裁判一按遙控,醒目的灯光就能立刻讓所有球員了解當前的比賽狀態。

從專案到產品:開發背後的思考與感謝

設計,是為了解決真實的問題

在整個開發過程中,我始終以「產品設計」而非「專案作品」的角度來思考。從操作的直覺性、部署的便利性、遙控器的配對方式,到外殼的耐用度、電池電量顯示,甚至內部的保險絲,每一個細節都以學校師生的實際使用情境為優先考量。

點滴支持,匯聚成光的能量

上個月,在台北啟聰學校的運動會上,這兩套設備正式登場,並獲得了非常好的成效。學生與老師都能透過直觀的視覺提醒順利進行比賽,而且因為裝置部署容易,老師們更將它靈活應用在接力賽等多種競賽中,獲得了高度肯定。

這整個計畫,若沒有昭營科技股份有限公司的大力支持,是無法完成的。他們不僅贊助了這次的開發與生產費用,更將這兩套設備無償捐贈給啟聰學校。在此,我想致上最深的謝意。

看見同溫層外的需求,用專業點亮更多角落

回想起來,全台灣高中以下的聽障學生,僅有兩千多位。在這樣的人數規模下,很難期待有廠商願意投入資源開發專屬的輔助設備。而聽障者的需求,相較於其他障別,也更容易在社會中被忽視。

最大的問題,或許從來都不是技術上的困難,而是我們常常不知道,在自己的「同溫層」之外,有許多人正需要這樣的幫助。我希望透過分享這個故事,能鼓勵更多擁有專業能力的朋友,試著跨出一步,用自己的力量,來協助社會上需要幫助的人們。

留言